俗话说:火车一响,黄金万两。

近代汉口的发展,特别是硚口地区的繁荣与面貌巨变,得力于京汉铁路的修建与投入营运。硚口人熟知的京汉大道,便是在京汉铁路的基础上,变身成的一条繁忙大马路。

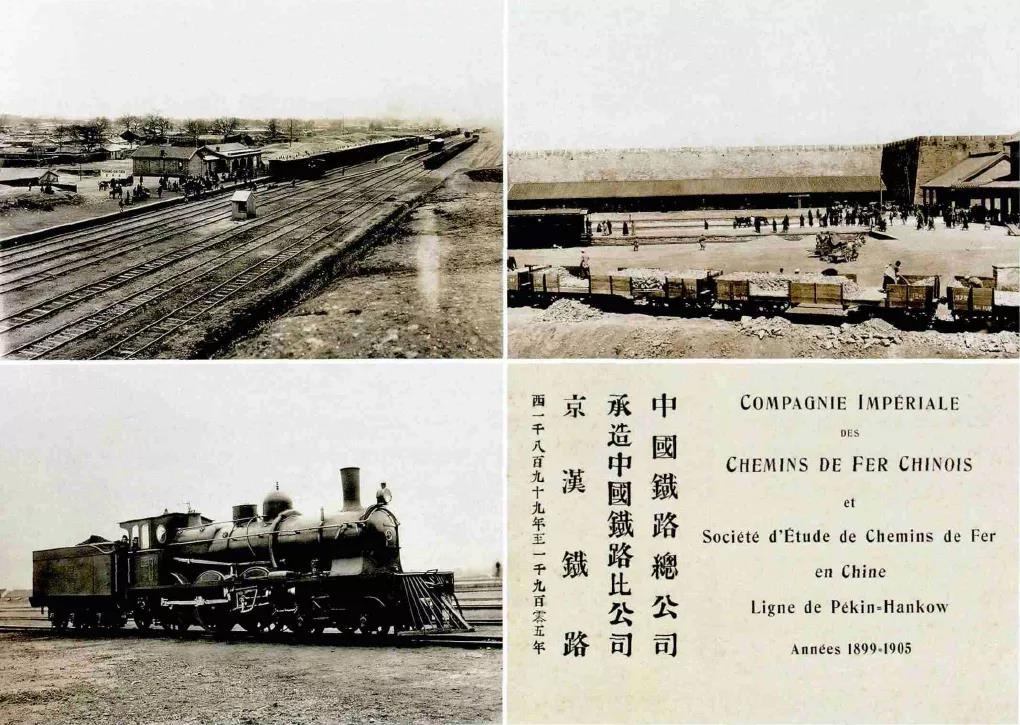

清代末代,中国尚无铁路。直到清光绪元年(1875年),英商怡和洋行擅自在上海到吴淞间修筑一条短铁路,这是出现在中国大地上的第一条铁路。

光绪九年至十一年间,中法战争爆发,调兵运械均不畅达。清政府开始认识到铁路的重要性。两广总督张之洞建议要求在中国腹地修建铁路,以便内地土产得以畅流。他说:“窃以为今日铁路之用,尤以开通土货为急。”主张暂停津通,改建芦汉铁路(即由芦沟桥到汉口)。全线分为四段:“自京至正定为首段,次至黄河北岸,又次至信阳的为二三段,次至汉口为末段”。

芦汉铁路的建设历程相当坎坷。光绪十五年(1889年),张之洞任湖广总督,即着手筹备芦汉铁路修建事宜。他的方针是:“储材宜急,勘路宜缓,兴工宜迟,竣工宜速。以商股难持,请岁拨帑金二百万两以备路用。”这一主张得到清廷批准。但是因帝俄修造西伯利亚铁路,对东北边陲虎视眈眈,光绪十六年(1890年)前后,中俄关系紧张,芦汉线建设被迫搁置。

光绪二十二年,芦汉铁路正式破土动工,到光绪三十一年(1905年)全线竣工,长2400里。这期间,曾因义和团起义与八国联军入侵,而暂停工一个时期。全线完成后即改称京汉铁路,不久又从芦沟桥向北延伸4公里到北京外城的正阳门。

京汉铁路的全线贯通,打破了仅依赖于水道与驿道的传统交通网络格局,大大促进了汉口经济的繁荣与发展,也使汉口市区不断扩大。武汉从此迈入了火车、轮船客运齐发,东可至上海,西可达重庆,北可进京城的水陆连运时期。

闹市区不再局限于长江边的租界一隅,沿铁路线的迅速繁华对汉口城区的面貌的改观颇有影响,就连“草庐茅店,三五零星”的硚口至谌家矶一带,也变得“三十里几比室直连矣”。

硚口,自铁路通车后,铁路以南的大片地区过去荒无人烟的水塘、菜地,都逐步为居民住房所取代,而中山大道北侧的大片基地,也渐渐发展成为商业闹市。